お盆前後や年末年始と並び,年度末のこの時期は教え子の訪問や食事を共にする機会がたくさんあります。

大学生または大学院生の教え子,この春から社会人になる教え子,すでに社会人になっている教え子…。

どの教え子も目標に向かい,立派に成長していることが私には本当に嬉しいです。

昨日は大学受験へ共に挑んだ多くの教え子の訪問が重なりました。

4月から大学に入学する教え子が 4名と,名古屋大の大学院で学ぶ教え子,同志社大を経て 4月から社会人になる教え子と送ってきてくれたその姉 (明治大卒の26歳・もちろん私の教え子)。

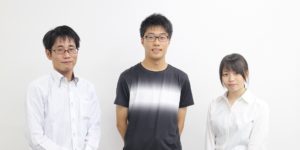

昨日の “来客” はこんな感じでした。

写真は同志社大を経て 4月から社会人になる教え子で,この後に食事に出かけました。彼とは電話やメールでは連絡を取り合っていたものの,再会したのは数年ぶりでした。

食事の際,今後の展望を語るその姿に安心しましたし,また夏に報告に来てくれると話してくれましたから,その日を楽しみにしておきます。

4月から大学に入学する教え子たちと大学院生との間で話が盛り上がっていました。

大学での学びや大学での日々を談笑も交えつつ語ってくれ,大学入学を控えた教え子たちはその話に真剣に耳を傾けていました。

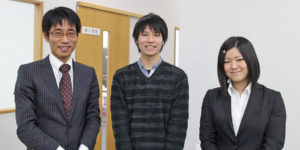

写真は先日のブログでも紹介した今春より京都大に入学する高3生と,当塾を推薦する声を寄せてくれた名古屋大の大学院で学んでいる私の教え子。

歳は離れていますが,いずれも大学受験まで私が直接指導した教え子という共通項でつながっています。

以前のブログでも紹介したことがありますが,私はこういった “縦のつながり” を非常に大切にしており,学年という垣根を越えて話をしたり気軽に相談できる交流の場を設けています。

ちなみに 4月から大学に入学する教え子たち 4名のうち,3名は19時台から自習に来ていました。

TOEIC や TOEFL に向けた学習をしたり ,早くも用意した大学の教科書 (生物学) を広げて学習したりと,大学受験に向けて当塾で学んでいた頃と何ら変わりない姿でした。

当塾の指導方針である「受験はゴールではなく通過点に過ぎない」を実践・体現してくれており,「大学に合格したらそれで終わり」というような生温い姿勢ではないことが嬉しいです。

全てのケースに当てはまるわけではありませんが,推薦で大学に入学する高校生にはこういった姿勢は身につきにくいだろうと考えます。

以前のブログでも取り上げましたが,一般入試で難関大に合格するプロセスは,一般教養を身につけ,トライ & エラーを繰り返しながら思考を巡らせる訓練そのものなのです。

様々なメディアでも紹介されているように,一般入試を経ている大学生とそうでない大学生との間に “差” があるのはこういったところにもあるのでしょう。